今週は猛暑日がやってくるとか。

まだ6月も半ばというのに、この陽気。

気候変動の行末が案じられます。

それでもなお、今回の七十二候はぴたりと季節を言い当てました。

6月15日頃までを腐草為蛍(くされたるくさほたるとなる)と称し、蛍飛び交う頃合い。

本日は6月16日。

本来であれば、本日から次の候に入るべきところ、あえて本日はこちらにて。

つい先日、祖母が他界した。

100歳を超える長寿を保ち、自分で歩き、体操し、旺盛な食欲で母の用意する食事を「美味しい、美味しい」と食べていた。

突如として歩けなくなり、食が極めて細くなったのは、息を引き取るほんんの数日前。

それから2日ほどこんこんと眠った後、とても穏やかに旅立った。

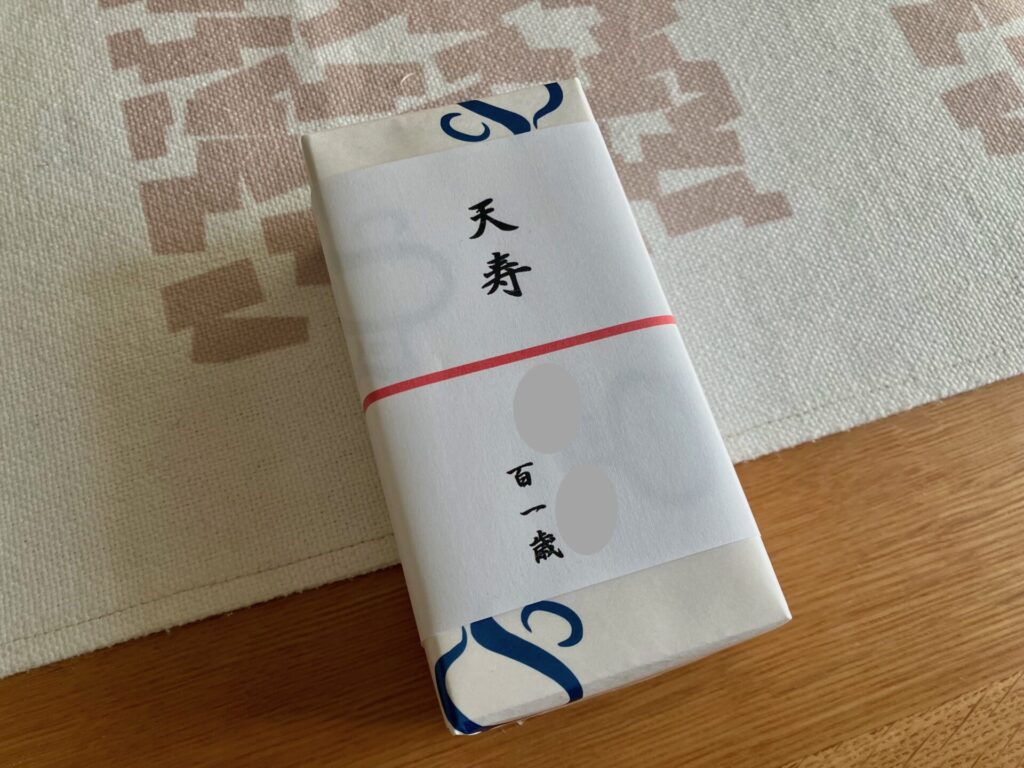

100歳を過ぎた葬儀には、紅白饅頭を配るという。

天寿をまっとうした大往生はおめでたい。

100歳を過ぎた葬儀に巡り合うことは人生に1回あるかないか。

担当してくださった葬儀社の方ですらそうだという。

紅白饅頭の入ったずしりと重い袋を手渡しながら、そう教えてくださった。

もちろん、祖母がこの世にいなくなったことは寂しいことに違いない。

けれども、「おめでたい」ということにも大いにうなずける。

人がもつ、本来の生命の力をほとんど最大限まで保ち、歩き続けた100年余り。

大正に生まれ、太平洋戦争の戦禍をくぐり、昭和から平成へ、そして令和へと生き抜いた。

そこまで歩み続けることができたことへの賞賛は、心に、そして発する言葉に自然と湧き出てくる。

さて、通夜を終え、会場から鎌倉の山間の実家へと戻った。

と、同行の母が、「あ……」と声を上げた。

見上げれば、鬱蒼とした夜の闇の中、黄緑の色をした光がふわりふわりと浮かんでいる。

一匹の蛍だった。

「おばあちゃんじゃないかしら」

母が言う。

たった一匹、小路を辿るように、それは家の裏へと私たちを導いていく。

祖母の介護で手入れのままならなかった小路には、草が生い茂り、木の枝が行手を阻む。

その中へと分け入ろうとする母の後ろから、暗闇の向こうを伺うと……

もう一匹の蛍が、ふわりと舞った。

「部屋から見えるかも?!」

大急ぎで家へ上がると、山に面した部屋の雨戸を開ける。

と、谷戸の奥の闇の中、蛍が光った。

少なくとも、五、六匹はいただろうか。

谷戸の木立の中、ことさらに濃い闇の中に点滅し、ふわりと舞い上がっては消えていく。

「蛍がいるのよ!」

電話で近隣に暮らす親戚に知らせる母。

早速にやってきた親戚らと、抑え気味の歓声を上げながら蛍鑑賞会となった。

「前はいっぱいいたのに、最近、いなかったよね」

そう、何十年も前には、この界隈にも蛍がたくさん飛んでいた。

夏になると親戚が集まり、庭でバーベキューやスイカ割り、花火に興じた。

気づくと、酒宴に興じていた祖父の姿がない。

やがて、戻ってきた祖父が軽く握った手を開くと、そこに小さな蛍の灯りがあった。

その後、祖父が他界し、水質の汚染もさることながら、家を取り巻く水流が変わったのか、蛍を見ることは稀になった。

そして、今度は父が蛍を探してくれた。

けれども、その頃、軽井沢に暮らしていた私は、残念ながら蛍を見ることはほとんどなかった。

その父も、とうにこの世の人ではない。

蛍の光に、父のことも思い出される。

まだ健在だった頃、父は草を刈るため、蛍の通る小路に面した山の斜面に登ったものだった。

そうして山を手入れした年は、ヤマユリの花が見事に茎を伸ばし、いくつもの大輪の花を咲かせた。

祖母が他界する直前、今年最初のヤマユリの花がひらいた。

それをベッドがから眺めた祖母は、まもなく逝った。

昔、夏の庭での親戚の集いは、一大イベントだった。

最年少のいとこは、今でも目を輝かせてその時の話をする。

そして必ず、今は亡き祖父母や父のことに話は至る。

時は過ぎ、人は去っていく。

生きている私たちは、いつでこの世を去った人々のことを想うことができる。

そしてもし、それを共有できる誰かが周りにいるのであれば、それほどに幸いなことはない。

祖母の書き初めが遺されている。

書に通じ、平安の頃の名筆かと思わせるような筆を多數遺した祖母。

ところが、その最期の書き初めのお題は、思いのほかに庶民的とでも言おうか。

デイケアセンターで用意されたお題から選んだものだというその書には、こうある。

「くよくよしない」。

その一言は、まさに祖母の生き様だったというのが、母や近しい親戚の一致するところである。

自身の不調が苦労について、一言も愚痴ることはなかったという祖母。

多くの苦難を乗り越えて、100年余りを生きた。

長生きの秘訣は「くよくよしない」、かもしれない。